Um gênero literário que teve origem nas histórias do folclore popular e nos textos religiosos, o terror está ligado à ficção e à fantasia. A...

Um gênero literário que teve origem nas histórias do folclore popular e nos textos religiosos, o terror está ligado à ficção e à fantasia. Ao longo dos séculos, ele foi se popularizando e assumindo novos estilos e influências.

O principal intuito destas narrativas é provocar emoções no leitor, como o medo ou a ansiedade. No entanto, algumas também carregam reflexões existenciais ou críticas à sociedade contemporânea.

Confira, abaixo, 5 contos arrepiantes de escritores famosos que selecionamos e comentamos para você:

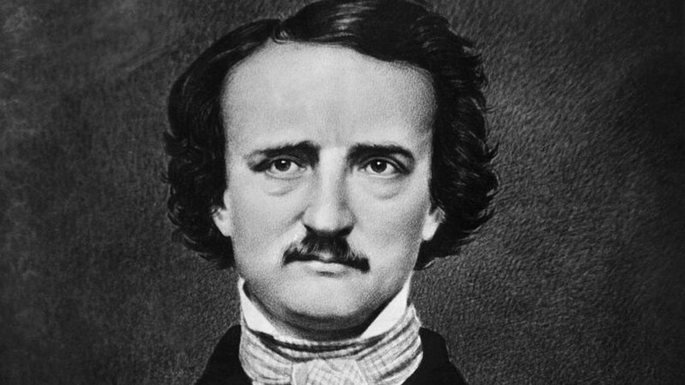

1. A Sombra, Edgar Allan Poe

Vós, que me ledes, estais ainda entre os vivos; mas eu, que escrevo, terei desde há muito partido para o mundo das sombras. Na verdade, estranhas coisas virão, inúmeras coisas secretas serão reveladas, e muitos séculos decorrerão antes que estas notas sejam lidas pelos homens. E quando eles as tiverem lido, uns não acreditarão, outros porão as suas dúvidas, e muito poucos de entre eles encontrarão matéria para fecundas meditações nos caracteres que eu gravo com um estilete de ferro nestas tabuinhas.

O ano havia sido um ano de terror, cheio de sensações mais intensas que o terror, sensações para as quais não há nome na Terra. Muitos prodígios, muitos sinais haviam ocorrido, e de todos os lados, em terra e no mar, se tinham amplamente estendido as asas negras da Peste. Aqueles, porém, que eram sábios, conhecedores dos desígnios das estrelas, não ignoravam que os céus prenunciavam desgraça; e, para mim (o grego Oino), como para outros, era evidente que atingíamos o fim desse septingentésimo nonagésimo quarto ano, em que, à entrada do Carneiro, o planeta Júpiter fazia a sua conjunção com o anel vermelho do terrível Saturno. O espírito particular dos céus, se não me engano muito, manifestava o seu poder não só sobre o globo físico da Terra, mas também sobre as almas, os pensamentos e as meditações da humanidade.

Uma noite, estávamos sete nos fundos de um nobre palácio, numa sombria cidade chamada Ptolemais, sentados em volta de algumas garrafas de vinho cor de púrpura de Quios. O compartimento não tinha outra entrada senão uma alta porta de bronze; e a porta havia sido moldada pelo artífice Corinos e, produto de hábil mão de obra, fechava por dentro.

De igual modo, protegiam esse compartimento melancólico negras tapeçarias, que nos poupavam a visão da Lua, das estrelas lúgubres e das ruas despovoadas. Mas o sentimento e a lembrança do Flagelo não se tinham expulsado facilmente.

Havia à nossa volta, junto de nós, coisas que não posso definir distintamente, coisas materiais e coisas espirituais — um peso na atmosfera, uma sensação de abafamento, uma angústia e, acima de tudo, esse terrível modo de existência que ataca as pessoas nervosas quando os sentidos estão cruelmente vivos e despertos e as faculdades do espírito entorpecidas e apáticas.

Esmagava-nos um peso mortal. Estendia-se-nos pelos membros, pelo mobiliário da sala, pelos copos por onde bebíamos; e todas as coisas pareciam oprimidas e prostradas naquele abatimento — todas, exceto as chamas das sete lâmpadas de ferro que iluminavam a nossa orgia. Alongando-se em delgados fios de luz, elas assim se quedavam, ardendo pálidas e imóveis; e na mesa redonda de ébano em redor da qual nos sentávamos, e cujo brilho transformava em espelho, cada um dos convivas contemplava a palidez do próprio rosto e o brilho inquieto dos olhos tristes dos seus camaradas.

Não obstante, compeliamo-nos a rir, e estávamos alegres à nossa maneira — uma maneira histérica; e cantávamos as canções de Anacreonte, que não passam de loucura; e bebíamos à larga, muito embora a púrpura do vinho nos lembrasse a púrpura do sangue. É que no compartimento havia uma oitava personagem — o jovem Zoilo. Morto, estendido a todo o comprimento e amortalhado, era o gênio e o demônio do cenário. Ai! esse não tomava parte no nosso divertimento: apenas a sua fisionomia, convulsionada pelo mal, e os seus olhos, em que a Morte só semiextinguira o fogo da peste, pareciam tomar pela nossa alegria tanto interesse quanto os mortos são capazes de tomar pela alegria daqueles que têm de morrer.

Mas embora eu, Oino, sentisse os olhos do defunto fixos em mim, a verdade é que me esforçava por não me aperceber do amargor da sua expressão, e, olhando obstinadamente para as profundezas do espelho de ébano, eu cantava em voz alta e sonora as canções do poeta de Teos. Gradualmente, porém, o meu canto cessou, e os ecos, rolando ao longe por entre as negras tapeçarias do aposento, foram enfraquecendo, indistintos, e desvaneceram-se.

Mas eis que do fundo dessas tapeçarias negras onde morria o eco da canção se ergueu uma sombra, escura, indefinida — uma sombra semelhante àquela que a Lua, quando está baixa no céu, pode desenhar com as formas de um corpo humano; mas não era a sombra nem de um homem, nem de um deus, nem de nenhum ser conhecido. E, tremendo por instantes no meio dos reposteiros, ela ficou, enfim, visível e firme, sobre a porta de bronze. Mas a sombra era vaga, sem forma, indefinida; não era a sombra nem de um homem, nem de um deus — nem de um deus da Grécia, nem de um deus da Caldeia, nem de nenhum deus egípcio. E a sombra jazia sobre a grande porta de bronze e sob a cornija em arco, sem se mexer, sem pronunciar uma palavra, fixando-se cada vez mais e acabando por ficar imóvel. E a porta em que a sombra assentava, se bem me recordo, tocava os pés do jovem Zoilo.

Nós, porém, os sete companheiros, tendo visto a sombra sair dos reposteiros, não ousávamos contemplá-la de frente; baixávamos os olhos e olhávamos sempre para as profundezas do espelho de ébano. Por fim, eu, Oino, aventurei-me a pronunciar algumas palavras em voz baixa, e perguntei à sombra a sua morada e o seu nome. E a sombra respondeu:— Eu sou a Sombra, e a minha morada é ao lado das Catacumbas de Ptolemais, e muito perto dessas planuras: infernais que encerram o canal impuro de Caronte.E então, todos nós, os sete, erguemo-nos horrorizados dos nossos assentos, e ali ficamos — trêmulos, arrepiados, cheios de assombro. O timbre de voz da Sombra não era o timbre da voz de um só indivíduo, mas de uma multidão de seres; e essa voz, variando as suas inflexões de sílaba para sílaba, enchia-nos confusamente os ouvidos, a imitar os timbres conhecidos e familiares de milhares de amigos desaparecidos!

Edgar Allan Poe (1809 — 1849) foi um notório escritor norte-americano do Romantismo, lembrado principalmente pelos seus textos sombrios.

Representante da literatura gótica, o autor preenchia as suas obras com temáticas soturnas como a morte, o luto e o sofrimento. No conto "A Sombra", escrito em 1835, o narrador e protagonista é Oinos, um homem que já faleceu há muito tempo.

O enredo se foca numa noite em que ele estava reunido com os companheiros, velando o corpo de outro, vítima da peste. É notória a tensão que toma conta de todos: eles sentem medo de morrer, não conhecem seus derradeiros destinos.

Tudo piora quando enxergam uma sombra na sala. Aqui, a morte não é uma figura individual; na sua voz, eles conseguem escutar todos os amigos que já partiram e continuam assombrando aquele local. Isso consegue assustá-los ainda mais, já que parece anular a hipótese de salvação das suas almas.

2. O que a Lua Traz Consigo, H. P. Lovecraft

Odeio a lua — tenho-lhe horror — pois às vezes, quando ilumina cenas familiares e queridas, transforma-as em coisas estranhas e odiosas.

Foi durante o verão espectral que a lua brilhou no velho jardim por onde eu errava; o verão espectral de flores narcóticas e úmidos mares de folhagens que evocam sonhos extravagantes e multicoloridos. E enquanto eu caminhava pelo raso córrego cristalino percebi extraordinárias ondulações rematadas por uma luz amarela, como se aquelas águas plácidas fossem arrastadas por correntezas irresistíveis em direção a estranhos oceanos para além deste mundo. Silentes e suaves, frescas e fúnebres, as águas amaldiçoadas pela lua corriam a um destino ignorado; enquanto, dos caramanchões à margem, flores brancas de lótus desprendiam-se uma a uma no vento opiáceo da noite e caíam desesperadas na correnteza, rodopiando em um torvelinho horrível por sob o arco da ponte entalhada e olhando para trás com a resignação sinistra de serenos rostos mortos.

E enquanto eu corria ao longo da margem, esmagando flores adormecidas com meus pés relapsos e cada vez mais desvairado pelo medo de coisas ignotas e pela atração exercida pelos rostos mortos, percebi que o jardim não tinha fim ao luar; pois onde durante o dia havia muros, descortinavam-se novos panoramas de árvores e estradas, flores e arbustos, ídolos de pedra e pagodes, e curvas do regato iluminado para além das margens verdejantes e sob grotescas pontes de pedra. E os lábios daqueles rostos mortos de lótus faziam súplicas tristes e pediam que eu os seguisse, mas não parei de andar até que o córrego se transformasse em rio e desaguasse, em meio a pântanos de juncos balouçantes e praias de areia refulgente, no litoral de um vasto mar sem nome.

Neste mar a lua odiosa brilhava, e acima das ondas silentes estranhas fragrâncias pairavam. E lá, quando vi os rostos de lótus desaparecerem, anseei por redes para que eu pudesse capturá-los e deles aprender os segredos que a lua havia confiado à noite. Mas quando a lua moveu-se em direção ao Ocidente e a maré estagnada refluiu para longe da orla tétrica, pude ver sob aquela luz os antigos coruchéus que as ondas quase revelavam e colunas brancas radiantes com festões de algas verdes. E, sabendo que todos os mortos estavam congregados naquele lugar submerso, estremeci e não quis mais falar com os rostos de lótus.

Contudo, ao ver um condor negro ao largo descer do firmamento para descansar em um enorme recife, senti vontade de interrogá-lo e perguntar sobre os que conheci ainda em vida. Era o que eu teria perguntado se a distância que nos separava não fora tão vasta, mas o pássaro estava demasiado longe e sequer pude vê-lo quando se aproximou do gigantesco recife.

Então observei a maré vazar à luz da lua que aos poucos baixava, e vi os coruchéus brilhando, as torres e os telhados da gotejante cidade morta. E enquanto eu observava, minha narinas tentavam bloquear a pestilência de todos os mortos do mundo; pois, em verdade, naquele lugar ignorado e esquecido reuniam-se todas as carnes dos cemitérios para que os túrgidos vermes marinhos desfrutassem e devorassem o banquete.

Impiedosa, a lua pairava logo acima desses horrores, mas os vermes túrgidos não precisam da lua para se alimentar. E enquanto eu observava as ondulações que denunciavam a agitação dos vermes lá embaixo, pressenti um novo calafrio vindo de longe, do lugar para onde o condor voara, como se a minha carne houvesse sentido o horror antes que meus olhos o vissem.

Tampouco a minha carne estremecera sem motivo, pois quando ergui os olhos percebi que a maré estava muito baixa, deixando à mostra boa parte do enorme recife cujo contorno eu já avistara. E quando vi que o recife era a negra coroa basáltica de um horripilante ícone cuja fronte monstruosa surgia em meio aos baços raios do luar e cujos temíveis cascos deviam tocar o lodo fétido a quilômetros de profundidade, gritei e gritei com medo de que aquele rosto emergisse das águas, e de que os olhos submersos avistassem-me depois que a maligna e traiçoeira lua amarela desaparecesse.

E para escapar a essa coisa medonha, atirei-me sem hesitar nas águas pútridas onde, entre muros cobertos de algas e ruas submersas, os túrgidos vermes marinhos devoram os mortos do mundo.

Howard Phillips Lovecraft (1890 — 1937), o autor norte-americano que ficou conhecido pelos seus monstros e figuras fantásticas, influenciou muitas obras posteriores, combinando elementos de terror e ficção científica.

O texto que reproduzimos acima foi escrito em 1922 e está traduzido por Guilherme da Silva Braga no livro Os Melhores Contos de H.P. Lovecraft. Mais breve que a maior parte das suas narrativas, a história foi criada a partir de um sonho de autor, técnica que era comum na sua produção.

Narrado na primeira pessoa, o conto fala sobre os mistérios que a noite esconde. O protagonista, sem nome, passeia por um jardim infindável e começa a enxergar espíritos e rostos daqueles que já faleceram. Mais adiante, ele é confrontado com o próprio mundo dos mortos.

Incapaz de lidar com tudo que acabou de ver, ele acaba se lançando para a morte. Assim, este é um bom exemplo do horror cósmico que marca a sua escrita, ou seja, a incompreensão e o desespero do ser humano perante os segredos do universo.

3. O Homem que Adorava Flores, Stephen King

No início de uma noite de maio de 1963, um jovem com a mão no bolso subia energicamente a Terceira Avenida em Nova York. O ar era suave e lindo, o céu escurecia gradativamente de azul para o belo e tranquilo violeta do crepúsculo.

Existem pessoas que amam a metrópole e aquela era das noites que motivavam esse amor. Todos os que estavam parados às portas das confeitarias, lavanderias e restaurantes pareciam sorrir. Uma velha empurrando dois sacos de verduras num velho carrinho de bebê sorriu para o jovem e o cumprimentou:― Oi, lindo!O jovem retribuiu com um leve sorriso e ergueu a mão num aceno. Ela seguiu caminho, pensando: Ele está apaixonado.O jovem tinha aquela aparência. Usava um temo cinza-claro, a gravata estreita ligeiramente frouxa no colarinho, cujo botão estava desabotoado. Tinha cabelo escuro, cortado curto. Pele clara, olhos azuis-claros. Não era um rosto marcante, mas naquela suave noite de primavera, naquela avenida, em maio de 1963, ele era lindo e a velha refletiu com instantânea e doce nostalgia que na primavera qualquer pessoa pode ser linda... se estiver indo às pressas encontrar-se com a pessoa de seus sonhos para jantar e, talvez, depois dançar. A primavera é a única estação em que a nostalgia parece nunca tornar-se amarga e a velha seguiu seu caminho satisfeita por haver cumprimentado o rapaz e alegre por ele haver retribuído o cumprimento erguendo a mão num aceno.

O jovem atravessou a Rua 66 andando a passos ágeis e com o mesmo leve sorriso nos lábios. Na metade do quarteirão estava um velho junto a um surrado carrinho de mão cheio de flores ― cuja cor predominante era o amarelo; uma festa amarela de junquilhos e crocos. O velho também tinha cravos e algumas rosas de estufa, na maioria amarelas e brancas. Comia um doce e escutava um volumoso rádio transistorizado equilibrado de través no canto do carrinho.

O rádio difundia notícias ruins que ninguém escutava: um assassino que abatia as vítimas a martelo ainda estava à solta; John Fitzgerald Kennedy declarava que a situação num pequeno país asiático chamado Vietnã (que o locutor pronunciava "Vaitenum"), merecia ser observada com atenção; o cadáver de uma mulher não identificada fora retirado do East River; um júri de cidadãos deixara de pronunciar um manda-chuva do crime, na campanha movida pelas autoridades municipais contra o tráfico de tóxicos; os soviéticos tinham explodido uma bomba nuclear. Nada daquilo parecia real, nada daquilo parecia importante. O ar era suave e gostoso. Dois homens com barrigas de bebedores de cerveja estavam à porta de uma padaria, jogando níqueis e gozando-se mutuamente. A primavera estremecia na orla do verão e, na metrópole, o verão é a estação dos sonhos.

O jovem passou pelo carrinho de flores e o som das notícias ruins ficou para trás. Ele hesitou, olhou por cima do ombro, parou para pensar um momento. Enfiou a mão no bolso do paletó e apalpou mais uma vez algo que estava lá dentro. Por um instante, seu rosto pareceu intrigado, solitário, quase acossado. Então, ao retirar a mão do bolso, reassumiu a expressão anterior de entusiástica expectativa.Retornou ao carrinho de flores, sorrindo. Levaria algumas flores para ela, que gostaria.Ele adorava ver os olhos dela faiscarem de surpresa e prazer quando lhe levava algum presente ― coisinhas simples, porque estava longe de ser rico. Uma caixa de bombons. Uma pulseira. Certa vez, só uma dúzia de laranjas de Valência, pois sabia que eram as preferidas por Norma.

― Meu jovem amigo ― saudou o vendedor de flores ao ver o homem de terno cinzento voltar, correndo os olhos pelo estoque exposto no carrinho.

O vendedor devia ter sessenta e oito anos; usava um surrado suéter cinzento de tricô e um boné macio a despeito da noite morna. Seu rosto era um mapa de rugas, os olhos empapuçados. Um cigarro lhe tremia entre os dedos. Contudo, ele também se lembrava de como era ser jovem na primavera ― jovem e tão apaixonado que corria para todos os lados. Normalmente, a expressão no rosto do vendedor de flores era azeda, mas agora ele sorriu um pouco, assim como sorrira a velha que empurrava as compras no carrinho de bebê, porque aquele rapaz era deveras um caso óbvio. Limpando farelos de doce do peito da suéter larga, pensou: Se esse rapaz estivesse doente, certamente o manteriam no CTI.

― Quanto custam as flores? ― indagou o jovem.

― Preparo-lhe um belo buquê por um dólar. Aquelas rosas são de estufa, por isso um pouco mais caras. Setenta centavos cada uma. Vendo-lhe meia dúzia por três dólares e melo.

― Caras ― comentou o rapaz. ― Nada sai barato, meu jovem amigo. Sua mãe nunca lhe ensinou isso?

O jovem sorriu.

― Talvez tenha mencionado algo a respeito.― Claro. Claro que ela ensinou. Dou-lhe meia dúzia de rosas: duas vermelhas, duas amarelas e duas brancas. Não possa fazer melhor que isso, posso? Colocarei uns raminhos de cipreste e umas folhas de avenca ― elas adoram. Ótimo. Ou prefere o buquê por um dólar?― Elas? ― perguntou o rapaz, ainda sorrindo.― Meu jovem amigo ― disse o vendedor de flores, jogando o cigarro na sarjeta e retribuindo o sorriso ―, em maio, ninguém compra flores para si mesmo. É uma lei nacional, entende o que quero dizer?O rapaz pensou em Norma, em seus olhos felizes e surpresos, em seu doce sorriso, e meneou ligeiramente a cabeça.

― Creio que entendo, por sinal.― Claro que entende. O que me diz, então?― Bem, o que você acha?― Vou-lhe dizer o que acho. Ora! Conselhos ainda são gratuitos, não são?O rapaz tornou a sorrir e disse:

― Creio que é a única coisa gratuita que resta no mundo.― Pode ter absoluta certeza disso ― declarou o vendedor de flores. Muito bem, meu jovem amigo. Se as flores forem para sua mãe, leve para ela o buquê. Alguns junquilhos, alguns crocos, alguns lírios-do-vale. Ela não estragará tudo, dizendo: "Oh, meu filho, adorei as flores, mas quanto custaram? Oh, é muito caro. Será que ainda não sabe que não deve desperdiçar seu dinheiro? "O jovem jogou a cabeça para trás e riu. O vendedor de flores continuou:

― Mas se forem para sua pequena, é muito diferente, meu filho, e você sabe muito bem. Leve-lhe rosas e ela não se transformará num guarda-livros, entende? Ora! Ela vai abraçar você pelo pescoço e...― Levarei as rosas ― disse o rapaz. Então, foi a vez de o vendedor de flores rir. Os dois homens que jogavam níqueis olharam para ele e sorriram.― Ei, garoto! ― chamou um deles. ― Quer comprar barato uma aliança de casamento? Venderei a minha... não a quero mais.O jovem sorriu, corando até as raízes dos cabelos escuros. O vendedor de flores escolheu seis rosas de estufa, aparou os talos, borrifou-as com água e embrulhou-as num comprido pacote cônico.― Hoje à noite o tempo será exatamente como você quer ― anunciou o rádio. ― Tempo bom e agradável, temperatura por volta dos vinte e um graus, perfeito para subir ao terraço e olhar as estrelas, se você for do tipo romântico. Aproveite, Grande Nova York, aproveite!O vendedor de flores prendeu as bordas do papel com fita gomada e aconselhou o rapaz a dizer à namorada que um pouco de açúcar adicionado à água na jarra das rosas serviria para conservá-las frescas por mais tempo.― Direi a ela ― prometeu o jovem entregando ao vendedor de flores uma nota de cinco dólares.― Obrigado.― É o meu serviço, meu jovem amigo ― respondeu o vendedor de flores, entregando ao rapaz o troco de um dólar e meio. Seu sorriso se tornou um pouco tristonho:― Beije-a por mim.No rádio, os Four Seasons começaram a cantar "Sherry". O rapaz continuou a subir a avenida, os olhos abertos e entusiasmados, bem alertas, olhando não tanto ao seu redor para a vida que fluía pela Terceira Avenida, mas para o interior e o futuro, na expectativa.Entretanto, determinadas coisas lhe causavam impressão: uma jovem mãe empurrando um bebê num carrinho, o rosto da criança comicamente lambuzado de sorvete; uma garotinha pulando corda e cantarolando: "Betty e Henry em cima da árvore, SE BEIJANDO! Primeiro vem o amor, depois o casamento e lá vem Henry com o bebê no carrinho, empurrando!" Duas mulheres conversavam em frente a uma lavanderia, trocando informações sobre a gravidez enquanto fumavam. Um grupo de homens olhava pela vitrina de uma loja de ferragens para uma imensa TV a cores com uma etiqueta de preço de quatro algarismos ― o aparelho mostrava um jogo de beisebol e os jogadores pareciam verdes. Um deles tinha cor de morango e os New York Mets estavam vencendo os Phillies pela contagem de seis a um no último tempo.

O rapaz prosseguiu, carregando as flores, sem perceber que as duas mulheres grávidas em frente à lavanderia tinham parado momentaneamente de conversar e o fitavam com olhos sonhadores quando ele passou com o embrulho; o tempo de receberem flores já terminara há muito para elas. Também não percebeu o jovem guarda de trânsito que parou os carros na esquina da Terceira Avenida com a Rua 69 para deixá-lo atravessar; o guarda era noivo e reconheceu a expressão sonhadora na fisionomia do rapaz por causa da imagem que via no espelho ao fazer a barba, onde vinha observando aquela mesma expressão ultimamente. Não percebeu as duas adolescentes que cruzaram com ele em sentido contrário e depois soltaram risadinhas.

Parou na esquina da Rua 73 e virou à direita. A rua era um pouco mais escura que as outras, ladeada por casas transformadas em prédios de apartamentos, com restaurantes italianos nos porões. Três quarteirões adiante, um jogo de beisebol de rua continuava animado à luz do anoitecer. O jovem não chegou até lá; depois de andar meio quarteirão, entrou numa travessa estreita.Agora as estrelas tinham surgido no céu, cintilando levemente; a travessa era escura e cheia de sombras, com vagas silhuetas de latas de lixo. O jovem estava sozinho, agora... não, não totalmente. Um berro ondulante soou na penumbra avermelhada e ele franziu a testa. Era a canção de amor de um gato e isso nada tinha de lindo.Andou mais devagar e consultou o relógio. Faltavam quinze para as oito e a qualquer momento Norma... Então, avistou-a, vindo pelo quintal em direção a ele, usando calça comprida azul-marinho e uma blusa de marinheiro que fizeram o coração do rapaz doer. Era sempre uma surpresa avistá-la pela primeira vez, sempre um choque delicioso ― ela parecia tão jovem.Agora, o sorriso dele brilhou ― radiante. Caminhou mais depressa.― Norma! ― chamou ele.Ela ergueu os olhos e sorriu, mas... quando se aproximou o sorriso murchou. O sorriso do rapaz também tremeu um pouco e ele ficou momentaneamente inquieto. O rosto acima da blusa de marinheiro lhe pareceu subitamente difuso. Estava ficando escuro... estaria ele enganado? Certamente que não. Era Norma.― Eu trouxe flores para você ― disse ele, feliz e aliviado, entregando-lhe o embrulho. Ela o encarou por um momento, sorriu ― e devolveu as flores.― Muito obrigada, mas está enganado ― declarou. ― Meu nome é...― Norma ― sussurrou ele. E tirou o martelo de cabo curto do bolso do paletó, onde o guardara durante todo o tempo.― Elas são para você, Norma... sempre foi para você... tudo para você.Ela recuou, o rosto um círculo branco difuso, a boca uma abertura negra, um O de pavor ― e não era Norma, pois Norma morrera há dez anos. E não fazia diferença. Porque ela ia gritar e ele golpeou com o martelo para conter o grito, para matar o grito. E quando desferiu a martelada, o embrulho de flores caiu-lhe da outra mão, abrindo-se e espalhando rosas vermelhas, amarelas e brancas perto das amassadas latas de lixo onde os gatos faziam um amor alienado no escuro, gritando de amor, gritando, gritando.

Ele golpeou com o martelo e ela não gritou, mas poderia ter gritado porque não era Norma, nenhuma delas era Norma, e ele golpeou, golpeou, golpeou com o martelo. Ela não era Norma e por isso ele golpeava com o martelo, como fizera cinco vezes anteriormente.

Sem saber quanto tempo depois, ele guardou o martelo de volta no bolso do paletó e recuou para longe da sombra escura estendida nas pedras do calçamento, para longe das rosas espalhadas perto das latas de lixo. Deu meia-volta e saiu da travessa estreita. Era noite fechada, agora. Os jogadores de beisebol tinham voltado para casa. Se existissem manchas de sangue em seu terno, elas não apareceriam por causa do escuro. Não no escuro daquela noite de final de primavera. O nome dela não era Norma mas ele sabia como era seu próprio nome. Era... era... Amor.

Chamava-se amor e perambulava pelas ruas escuras porque Norma o esperava. E ele a encontraria. Algum dia, em breve.

Começou a sorrir. A agilidade voltou-lhe ao andar quando ele desceu a Rua 73. Um casal de meia-idade sentado nos degraus do prédio onde morava observou-o passar de cabeça tombada para um lado, olhar distante, um leve sorriso nos lábios. Depois que ele passou, a mulher perguntou:

― Por que você nunca mais tem aquela aparência?― Hem?― Nada ― disse ela.Mas observou o jovem de terno cinza desaparecer na escuridão da noite e refletiu que se existia algo mais lindo que a primavera, era o amor dos jovens.

Apontado como um dos mais importantes autores do terror contemporâneo, Stephen King (1947) é um escritor norte-americano de grande sucesso internacional que também escreve obras de suspense e ficção científica.

A narrativa que escolhemos faz parte de Sombras da Noite (1978), a sua primeira coletânea de contos. Nela, encontramos um protagonista jovem e anônimo que caminha pelas ruas com um semblante apaixonado.

Quando vê um homem vendendo flores, ele compra um presente para a mulher que está esperando. Ao longo de todo o texto, vamos percebendo o quanto ele ama Norma e anseia o reencontro. No entanto, quando ela se aproxima, nossas expectativas são subvertidas.

Trata-se de outra pessoa, que o protagonista mata com um martelo. Descobrimos, deste modo, que ele é um assassino em série: já matou cinco mulheres, porque não encontrou a sua amada em nenhuma delas.

4. Venha Ver o Pôr do Sol, Lygia Fagundes Telles

Ela subiu sem pressa a tortuosa ladeira. À medida que avançava, as casas iam rareando, modestas casas espalhadas sem simetria e ilhadas em terrenos baldios. No meio da rua sem calçamento, coberta aqui e ali por um mato rasteiro, algumas crianças brincavam de roda. A débil cantiga infantil era a única nota viva na quietude da tarde.

Ele a esperava encostado a uma árvore. Esguio e magro, metido num largo blusão azul-marinho, cabelos crescidos e desalinhados, tinha um jeito jovial de estudante.

― Minha querida Raquel. Ela encarou-o, séria. E olhou para os próprios sapatos.― Veja que lama. Só mesmo você inventaria um encontro num lugar destes. Que idéia, Ricardo, que idéia! Tive que descer do táxi lá longe, jamais ele chegaria aqui em cima.Ele riu entre malicioso e ingênuo.― Jamais? Pensei que viesse vestida esportivamente e agora me aparece nessa elegância! Quando você andava comigo, usava uns sapatões de sete léguas, lembra? Foi para me dizer isso que você me fez subir até aqui? ― perguntou ela, guardando as luvas na bolsa. Tirou um cigarro. ― Hein?!Ah, Raquel... ― e ele tomou-a pelo braço. Você, está uma coisa de linda. E fuma agora uns cigarrinhos pilantras, azul e dourado... Juro que eu tinha que ver ainda uma vez toda essa beleza, sentir esse perfume. Então? Fiz mal?Podia ter escolhido um outro lugar, não? ― Abrandara a voz. ― E que é isso aí? Um cemitério?Ele voltou-se para o velho muro arruinado. Indicou com o olhar o portão de ferro, carcomido pela ferrugem.

― Cemitério abandonado, meu anjo. Vivos e mortos, desertaram todos. Nem os fantasmas sobraram, olha aí como as criancinhas brincam sem medo acrescentou apontando as crianças na sua ciranda.Ela tragou lentamente. Soprou a fumaça na cara do companheiro.― Ricardo e suas idéias. E agora? Qual o programa? Brandamente ele a tomou pela cintura.― Conheço bem tudo isso, minha gente está, enterrada aí. Vamos entrar um instante e te mostrarei o pôr-do-sol mais lindo do mundo.Ela encarou-o um instante. Envergou a cabeça para trás numa risada.― Ver o pôr-do-sol!... Ali, meu Deus... Fabuloso, fabuloso!... Me implora um último encontro, me atormenta dias seguidos, me faz vir de longe para esta buraqueira, só mais uma vez, só mais uma! E para quê? Para ver o pôr-do-sol num cemitério...Ele riu também, afetando encabulamento como um menino pilhado em falta.― Raquel, minha querida, não faça assim comigo. Você sabe que eu gostaria era de te levar ao meu apartamento, mas fiquei mais pobre ainda, como se isso fosse possível. Moro agora numa pensão horrenda, a dona é uma Medusa que vive espiando pelo buraco da fechadura...― E você acha que eu iria?― Não se zangue, sei que não iria, você está sendo fidelíssima. Então pensei, se pudéssemos conversar um pouco numa rua afastada... ― disse ele, aproximando-se mais. Acariciou-lhe o braço com as pontas dos dedos. Ficou sério. E aos poucos, inúmeras rugazinhas foram-se formando em redor dos seus olhos ligeiramente apertados. Os leques de rugas se aprofundaram numa expressão astuta. Não era nesse instante tão jovem como aparentava. Mas logo sorriu e a rede de rugas desapareceu sem deixar vestígio. Voltou-lhe novamente o ar inexperiente e meio desatento. ― Você fez bem em vir.― Quer dizer que o programa... E não podíamos tomar alguma coisa num bar?― Estou sem dinheiro, meu anjo, vê se entende.― Mas eu pago.― Com o dinheiro dele? Prefiro beber formicida. Escolhi este passeio porque é de graça e muito decente, não pode haver um passeio mais decente, não concorda comigo? Até romântico.Ela olhou em redor. Puxou o braço que ele apertava.― Foi um risco enorme, Ricardo. Ele é ciumentíssimo. Está farto de saber que tive meus casos. Se nos pilha juntos, então sim, quero só ver se alguma das suas fabulosas idéias vai me consertar a vida.― Mas me lembrei deste lugar justamente porque não quero que você se arrisque, meu anjo. Não tem lugar mais discreto do que um cemitério abandonado, veja, completamente abandonado ― prosseguiu ele, abrindo o portão. Os velhos gonzos gemeram. - Jamais seu amigo ou um amigo do seu amigo saberá que estivemos aqui.― É um risco enorme, já disse. Não insista nessas brincadeiras, por favor. E se vem um enterro? Não suporto enterros. Mas enterro de quem? Raquel, Raquel, quantas vezes preciso repetir a mesma coisa?! Há séculos ninguém mais é enterrado aqui, acho que nem os ossos sobraram, que bobagem. Vem comigo, pode me dar o braço, não tenha medo.O mato rasteiro dominava tudo. E não satisfeito de ter-se alastrado furioso pelos canteiros, subira pelas sepulturas, infiltrara-se ávido pelos rachões dos mármores, invadira as alamedas de pedregulhos esverdinhados, como se quisesse com sua violenta força de vida cobrir para sempre os últimos vestígios da morte. Foram andando pela longa alameda banhada de sol. Os passos de ambos ressoavam sonoros como uma estranha música feita do som das folhas secas trituradas sobre os pedregulhos. Amuada mas obediente, ela se deixava conduzir como uma criança. Às vezes mostrava certa curiosidade por uma ou outra sepultura com os pálidos, medalhões de retratos esmaltados.

― É imenso, hein? E tão miserável, nunca vi um cemitério mais miserável, que deprimente ― exclamou ela, atirando a ponta do cigarro na direção de um anjinho de cabeça decepada. ―Vamos embora, Ricardo, chega.― Ali, Raquel, olha um pouco para esta tarde! Deprimente por quê? Não sei onde foi que eu li, a beleza não está nem na luz da manhã nem na sombra da noite, está no crepúsculo, nesse meio-tom, nessa ambiguidade. Estou-lhe dando um crepúsculo numa bandeja, e você se queixa.― Não gosto de cemitério, já disse. E ainda mais cemitério pobre.Delicadamente ele beijou-lhe a mão.― Você prometeu dar um fim de tarde a este seu escravo.― É, mas fiz mal. Pode ser muito engraçado, mas não quero me arriscar mais. ― Ele é tão rico assim?― Riquíssimo. Vai me levar agora numa viagem fabulosa até o Oriente. Já ouviu falar no Oriente? Vamos até o Oriente, meu caro...Ele apanhou um pedregulho e fechou-o na mão. A pequenina rede de rugas voltou a se estender em redor dos seus olhos. A fisionomia, tão aberta e lisa, repentinamente escureceu, envelhecida. Mas logo o sorriso reapareceu e as rugazinhas sumiram.

― Eu também te levei um dia para passear de barco, lembra? Recostando a cabeça no ombro do homem, ela retardou o passo.― Sabe, Ricardo, acho que você é mesmo meio tantã... Mas apesar de tudo, tenho às vezes saudade daquele tempo. Que ano aquele! Quando penso, não entendo como aguentei tanto, imagine, um ano!― É que você tinha lido A Dama das Camélias, ficou assim toda frágil, toda sentimental. E agora? Que romance você está lendo agora?― Nenhum - respondeu ela, franzindo os lábios. Deteve-se para ler a inscrição de uma laje despedaçada: minha querida esposa, eternas saudades ― leu em voz baixa. - Pois sim. Durou pouco essa eternidade.Ele atirou o pedregulho num canteiro ressequido.― Mas é esse abandono na morte que faz o encanto disto. Não se encontra mais a menor intervenção dos vivos, a estúpida intervenção dos vivos. Veja ― disse apontando uma sepultura fendida, a erva daninha brotando insólita de dentro da fenda ―, o musgo já cobriu o nome na pedra. Por cima do musgo, ainda virão as raízes, depois as folhas... Esta a morte perfeita, nem lembrança, nem saudade, nem o nome sequer. Nem isso.Ela aconchegou-se mais a ele. Bocejou.― Está bem, mas agora vamos embora que já me diverti muito, faz tempo que não me divirto tanto, só mesmo um cara como você podia me fazer divertir assim.Deu-lhe um rápido beijo na face.― Chega, Ricardo, quero ir embora.― Mais alguns passos...― Mas este cemitério não acaba mais, já andamos quilômetros! ― Olhou para trás. ― Nunca andei tanto, Ricardo, vou ficar exausta.― A boa vida te deixou preguiçosa? Que feio ― lamentou ele, impelindo-a para a frente. ― Dobrando esta alameda, fica o jazigo da minha gente, é de lá que se vê o pôr-do-sol. Sabe, Raquel, andei muitas vezes por aqui de mãos dadas com minha prima. Tínhamos então doze anos. Todos os domingos minha mãe vinha trazer flores e arrumar nossa capelinha onde já estava enterrado meu pai. Eu e minha priminha vínhamos com ela e ficávamos por aí, de mãos dadas, fazendo tantos planos. Agora as duas estão mortas.― Sua prima também?― Também. Morreu quando completou quinze anos. Não era propriamente bonita, mas tinha uns olhos... Eram assim verdes como os seus, parecidos com os seus. Extraordinário, Raquel, extraordinário como vocês duas... Penso agora que toda a beleza-dela residia apenas nos olhos, assim meio oblíquos, como os seus.―Vocês se amaram?― Ela me amou. Foi a única criatura que... Fez um gesto. ― Enfim, não tem importância.Raquel tirou-lhe o cigarro, tragou e depois devolveu-o.― Eu gostei de você, Ricardo.― E eu te amei.. E te amo ainda. Percebe agora a diferença?Um pássaro rompeu cipreste e soltou um grito. Ela estremeceu.― Esfriou, não? Vamos embora.― Já chegamos, meu anjo. Aqui estão meus mortos.Pararam diante de uma capelinha coberta: de alto a baixo por uma trepadeira selvagem, que a envolvia num furioso abraço de cipós e folhas. A estreita porta rangeu quando ele a abriu de par em par. A luz invadiu um cubículo de paredes enegrecidas, cheias de estrias de antigas goteiras. No centro do cubículo, um altar meio desmantelado, coberto por uma toalha que adquirira a cor do tempo. Dois vasos de desbotada opalina ladeavam um tosco crucifixo de madeira. Entre os braços da cruz, uma aranha tecera dois triângulos de teias já rompidas, pendendo como farrapos de um manto que alguém colocara sobre os ombros do Cristo. Na parede lateral, à direita da porta, uma portinhola de ferro dando acesso para uma escada de pedra, descendo em caracol para a ca tacumba. Ela entrou na ponta dos pés, evitando roçar mesmo de leve naqueles restos da capelinha.

― Que triste que é isto, Ricardo. Nunca mais você esteve aqui?Ele tocou na face da imagem recoberta de poeira. Sorriu, melancólico.― Sei que você gostaria de encontrar tudo limpinho, flores nos vasos, velas, sinais da minha dedicação, certo? Mas já disse que o que mais amo neste cemitério é precisamente este abandono, esta solidão. As pontes com o outro mundo foram cortadas e aqui a morte se isolou total. Absoluta.Ela adiantou-se e espiou através das enferrujadas barras de ferro da portinhola. Na semiobscuridade do subsolo, os gavetões se estendiam ao longo das quatro paredes que formavam um estreito retângulo cinzento.― E lá embaixo?― Pois lá estão as gavetas. E, nas gavetas, minhas raízes. Pó, meu anjo, pó ― murmurou ele. Abriu a portinhola e desceu a escada. Aproximou-se de uma gaveta no centro da parede, segurando firme na alça de bronze, como se fosse puxá-la. ― A cômoda de pedra. Não é grandiosa?Detendo-se no topo da escada, ela inclinou-se mais para ver melhor.― Todas essas gavetas estão cheias?― Cheias?... Só as que têm o retrato e a inscrição, está vendo? Nesta está o retrato da minha mãe, aqui ficou minha mãe ― prosseguiu ele, tocando com as pontas dos dedos num medalhão esmaltado embutido no centro da gaveta.Ela cruzou os braços. Falou baixinho, um ligeiro tremor na voz.― Vamos, Ricardo, vamos.― Você está com medo.― Claro que não, estou é com frio. Suba e vamos embora, estou com frio!Ele não respondeu. Adiantara-se até um dos gavetões na parede oposta e acendeu um fósforo. Inclinou-se para o medalhão frouxamente iluminado.― A priminha Maria Emília. Lembro-me até do dia em que tirou esse retrato, duas semanas antes de morrer... Prendeu os cabelos com uma fita azul e veio se exibir, estou bonita? Estou bonita?... ― Falava agora consigo mesmo, doce e gravemente. ― Não é que fosse bonita, mas os olhos... Venha ver, Raquel, é impressionante como tinha olhos iguais aos seus.Ela desceu a escada, encolhendo-se para não esbarrar em nada.― Que frio faz aqui. E que escuro, não estou enxergando!Acendendo outro fósforo, ele ofereceu-o à companheira.― Pegue, dá para ver muito bem... ― Afastou-se para o lado. ― Repare nos olhos. Mas está tão desbotado, mal se vê que é uma moça...Antes da chama se apagar, aproximou-a da inscrição feita na pedra. Leu em voz alta, lentamente.― Maria Emília, nascida em vinte de maio de mil e oitocentos e falecida... ― Deixou cair o palito e ficou um instante imóvel. ― Mas esta não podia ser sua namorada, morreu há mais de cem anos ! Seu menti...Um baque metálico decepou-lhe a palavra pelo meio. Olhou em redor. A peça estava deserta. Voltou o olhar para a escada. No topo, Ricardo a observava por detrás da portinhola fechada. Tinha seu sorriso – meio inocente, meio malicioso.― Isto nunca foi o jazigo da sua família, seu mentiroso! Brincadeira mais cretina! ― exclamou ela, subindo rapidamente a escada. ― Não tem graça nenhuma, ouviu?Ele esperou que ela chegasse quase a tocar o trinco da portinhola de ferro. Então deu uma volta à chave, arrancou-a da fechadura e saltou para trás.

― Ricardo, abre isto imediatamente! Vamos, imediatamente! ― ordenou, torcendo o trinco. ― Detesto este tipo de brincadeira, você sabe disso. Seu idiota! É no que dá seguir a cabeça de um idiota desses. Brincadeira mais estúpida!― Uma réstia de sol vai entrar pela frincha da porta tem uma frincha na porta. Depois vai se afastando devagarinho, bem devagarinho. Você terá o pôr-do-sol mais belo do mundo. Ela sacudia a portinhola.― Ricardo, chega, já disse! Chega! Abre imediatamente, imediatamente! ― Sacudiu a portinhola com mais força ainda, agarrou-se a ela, dependurando-se por entre as grades. Ficou ofegante, os olhos cheios de lágrimas. Ensaiou um sorriso. ― Ouça, meu bem, foi engraçadíssimo, mas agora preciso ir mesmo, vamos, abra...Ele já não sorria. Estava sério, os olhos diminuídos. Em redor deles, reapareceram as rugazinhas abertas em leque.― Boa noite, Raquel...― Chega, Ricardo! Você vai me pagar!... ― gritou ela, estendendo os braços por entre as grades, tentando agarrá-lo. ― Cretino! Me dá a chave desta porcaria, vamos! ― exigiu, examinando a fechadura nova em folha. Examinou em seguida as grades cobertas por uma crosta de ferrugem. Imobilizou-se. Foi erguendo o olhar até a chave que ele balançava pela argola, como um pêndulo. Encarou-o, apertando contra a grade a face sem cor. Esbugalhou os olhos num espasmo e amoleceu o corpo. Foi escorregando. ― Não, não...Voltado ainda para ela, ele chegara até a porta e abriu os braços. Foi puxando, as duas folhas escancaradas.― Boa noite, meu anjo.Os lábios dela se pregavam um ao outro, como se, entre eles houvesse cola. Os olhos rodavam pesadamente numa expressão embrutecida.― Não...Guardando a chave no bolso, ele retomou o caminho percorrido. No breve silêncio, o som dos pedregulhos se entrechocando úmidos sob seus sapatos. E, de repente, o grito medonho, inumano:― NÃO!Durante algum tempo ele ainda ouviu os gritos que se multiplicaram, semelhantes aos de um animal sendo estraçalhado. Depois, os uivos foram ficando mais remotos, abafados como se viessem das profundezas da terra. Assim que atingiu o portão do cemitério, ele lançou ao poente um olhar mortiço. Ficou atento. Nenhum ouvido humano escutaria agora, qualquer chamado. Acendeu um cigarro e foi descendo a ladeira. Crianças ao longe brincavam de roda.

Lygia Fagundes Telles (1923 — 2022) ficou conhecida internacionalmente pelas suas obras de romance e narrativas breves.

Presente na coletânea Venha Ver o Pôr do Sol e Outros Contos (1988), este é um dos textos mais consagrados da autora, combinando elementos de fantasia, drama e terror. O enredo é protagonizado por Raquel e Ricardo, dois antigos namorados que marcam um reencontro no cemitério.

O local teria sido escolhido pelo homem, para manter o secretismo do evento. Embora suas palavras sejam doces, os seus gestos parecem denunciar que ele tem alguma intenção oculta. No final, descobrimos que estamos perante uma história de ciúme e loucura que termina de uma forma trágica.

Ricardo prefere matar Raquel (ou, antes, enterrá-la viva) do que aceitar o fim do relacionamento e o novo romance que ela vivia. Desta forma, Lygia Fagundes Telles estabelece um cenário de horror próximo do cotidiano: infelizmente, são inúmeros os casos de feminicídio que ocorrem em condições similares.

5. O hóspede, Amparo Dávila

Nunca esquecerei o dia em que ele veio morar com a gente. Meu marido o trouxe de volta de uma viagem.

Tínhamos então cerca de três anos de casados, dois filhos, e eu não era feliz. Eu representava para meu marido algo como um móvel, que acostumamos a ver em um determinado lugar, mas que não causa nenhuma impressão. Vivíamos em uma cidade pequena, incomunicável e distante da cidade. Uma cidade quase morta ou prestes a desaparecer.

Eu não pude conter um grito de horror quando o vi pela primeira vez. Ele era sombrio, sinistro. Com grandes olhos amarelados, quase redondos e sem piscar, que pareciam penetrar através das coisas e das pessoas.

Minha vida infeliz se transformou em um inferno. Na mesma noite de sua chegada, implorei ao meu marido que não me condenasse à tortura de sua companhia. Eu não conseguia suportá-lo; ele me inspirava desconfiança e horror. "Ele é completamente inofensivo" - disse meu marido, olhando para mim com marcada indiferença - "Você vai se acostumar com a companhia dele e, se não conseguir..." Não houve como convencê-lo a levá-lo embora. Ele ficou em nossa casa.

Eu não fui a única a sofrer com sua presença. Todos em casa - meus filhos, a mulher que me ajudava nas tarefas, seu filho - sentiam pavor dele. Apenas meu marido gostava de tê-lo ali.

Desde o primeiro dia, meu marido o designou para o quarto do canto. Era um quarto grande, mas úmido e escuro. Por esses inconvenientes, eu nunca o ocupava. No entanto, ele parecia ficar feliz com o quarto. Como era bastante escuro, acomodava-se às suas necessidades. Ele dormia até escurecer e eu nunca soube a que horas ele se deitava.

Eu perdi a pouca paz que tinha na casa grande. Durante o dia, tudo parecia normal. Eu sempre me levantava muito cedo, vestia as crianças que já estavam acordadas, lhes dava o café da manhã e os entretia enquanto Guadalupe arrumava a casa e saía para fazer as compras.

A casa era muito grande, com um jardim no centro e os quartos distribuídos ao redor. Entre os quartos e o jardim havia corredores que protegiam os quartos da chuva e do vento que eram frequentes. Cuidar de uma casa tão grande e manter o jardim arrumado, minha ocupação diária da manhã, era uma tarefa difícil. Mas eu amava o meu jardim. Os corredores eram cobertos por trepadeiras que floresciam quase o ano todo. Lembro-me de quanto gostava de sentar em um daqueles corredores à tarde para costurar a roupa das crianças, entre o perfume das madressilvas e das buganvílias.

No jardim, cultivavam crisântemos, pensamentos, violetas dos Alpes, begônias e heliotrópios. Enquanto eu regava as plantas, as crianças se divertiam procurando minhocas entre as folhas. Às vezes, passavam horas, silenciosos e muito atentos, tentando pegar as gotas de água que escapavam da velha mangueira.

Eu não podia deixar de olhar, de vez em quando, para o quarto do canto. Embora passasse o dia todo dormindo, eu não podia confiar. Houve vezes em que, quando estava preparando a comida, via de repente sua sombra projetando-se sobre o fogão à lenha. Sentia-o atrás de mim... eu jogava no chão o que tinha nas mãos e saía da cozinha correndo e gritando como uma louca. Ele voltava novamente para seu quarto, como se nada tivesse acontecido.

Acredito que ignorava completamente a Guadalupe, nunca se aproximava dela nem a perseguia. Não assim às crianças e a mim. A eles, ele odiava e a mim, me perseguia sempre.

Quando saía de seu quarto, começava o mais terrível pesadelo que alguém pode viver. Ele sempre se colocava em uma pequena pérgola, em frente à porta do meu quarto. Eu não saía mais. Às vezes, pensando que ainda estava dormindo, eu ia para a cozinha pegar um lanche para as crianças e de repente o descobria em algum canto escuro do corredor, sob as trepadeiras. "Lá está ele, Guadalupe!", gritava desesperada.

Guadalupe e eu nunca o nomeávamos, parecia-nos que, ao fazê-lo, aquele ser tenebroso cobrava realidade. Sempre dizíamos: lá está, já saiu, está dormindo, ele, ele, ele...

Ele fazia apenas duas refeições, uma quando acordava ao anoitecer e outra, talvez, de madrugada antes de dormir. Guadalupe era a encarregada de levar a bandeja, posso assegurar que a arremessava dentro do quarto, pois a pobre mulher sofria o mesmo terror que eu. Toda a sua alimentação se reduzia a carne, não experimentava mais nada.

Quando as crianças adormeciam, Guadalupe me levava o jantar no quarto. Eu não podia deixá-los sozinhos, sabendo que ele havia se levantado ou estava prestes a fazê-lo. Uma vez terminadas as suas tarefas, Guadalupe ia dormir com seu filho pequeno e eu ficava sozinha, contemplando o sono dos meus filhos. Como a porta do meu quarto ficava sempre aberta, não me atrevia a deitar, temendo que a qualquer momento pudesse entrar e nos atacar. E não era possível fechá-la; meu marido sempre chegava tarde e, ao não encontrá-la aberta, teria pensado... E chegava bem tarde. Que tinha muito trabalho, disse alguma vez. Penso que outras coisas também o entreteriam...

Uma noite eu fiquei acordada até perto das duas da manhã, ouvindo-o do lado de fora... Quando acordei, vi-o ao lado da minha cama, olhando fixamente para mim com seu olhar penetrante... Eu pulei da cama e joguei-lhe a lâmpada a óleo que deixava acesa a noite toda. Não havia eletricidade naquela cidadezinha e eu não teria suportado ficar no escuro, sabendo que a qualquer momento... Ele escapou do golpe e saiu do quarto. A lâmpada caiu no chão de tijolos e a gasolina inflamou rapidamente. Se não fosse Guadalupe que veio correndo com os meus gritos, a casa teria queimado toda.

Meu marido não tinha tempo para me ouvir e não se importava com o que acontecia em casa. Só falávamos o essencial. Entre nós, o afeto e as palavras haviam acabado há muito tempo.

Eu volto a me sentir doente quando me lembro... Guadalupe tinha saído para fazer compras e deixou o pequeno Martín dormindo em uma caixa onde ele costumava dormir durante o dia. Eu fui vê-lo algumas vezes, ele estava dormindo tranquilamente. Era perto do meio-dia. Eu estava penteando meus filhos quando ouvi o choro do pequeno misturado com estranhos gritos. Quando cheguei ao quarto, o encontrei batendo cruelmente na criança.

Ainda não saberia explicar como tirei a arma do pequeno e como o ataquei com um pau que encontrei à mão, e o ataquei com toda a fúria contida por tanto tempo. Não sei se causei muito dano a ele, porque desmaiei. Quando Guadalupe voltou das compras, me encontrou desmaiada e o pequeno cheio de feridas e arranhões que sangravam. A dor e a raiva que ela sentiu foram terríveis. Felizmente, a criança não morreu e se recuperou rapidamente.

Eu temia que Guadalupe fosse embora e me deixasse sozinha. Se ela não o fez, foi porque ela era uma mulher nobre e corajosa que sentia grande afeição pelas crianças e por mim. Mas naquele dia nasceu nela um ódio que clamava por vingança.

Quando contei o que havia acontecido ao meu marido, exigi que ele o levasse, alegando que ele poderia matar nossos filhos como tentou fazer com o pequeno Martín. "Cada dia você está mais histérica, é realmente doloroso e deprimente te ver assim ... já te expliquei mil vezes que ele é um ser inofensivo."

Então pensei em fugir daquela casa, do meu marido, dele ... Mas não tinha dinheiro e os meios de comunicação eram difíceis. Sem amigos ou parentes para recorrer, me sentia tão sozinha como um órfão.

Meus filhos estavam com medo, já não queriam brincar no jardim e não se separavam de mim. Quando Guadalupe ia ao mercado, eu os trancava no meu quarto.

Essa situação não pode continuar - eu disse um dia a Guadalupe.

— Teremos que fazer algo e logo - ela respondeu.

— Mas o que podemos fazer sozinhas?

— Sozinhas, é verdade, mas com ódio...

Seus olhos tinham um brilho estranho. Senti medo e alegria.

A oportunidade chegou quando menos esperávamos. Meu marido partiu para a cidade para cuidar de alguns negócios. Ele disse que demoraria cerca de vinte dias para voltar.

Eu não sei se ele ficou sabendo que meu marido havia partido, mas naquele dia ele acordou mais cedo do que o normal e se posicionou em frente ao meu quarto. Guadalupe e seu filho dormiram no meu quarto e, pela primeira vez, pude fechar a porta.

Guadalupe e eu passamos a noite fazendo planos. As crianças dormiam tranquilamente. De vez em quando, ouvíamos ele chegando até a porta do quarto e batendo com raiva...

No dia seguinte, demos o café da manhã para as três crianças e, para estarmos tranquilas e que elas não nos atrapalhassem em nossos planos, as trancamos no meu quarto. Guadalupe e eu tínhamos muitas coisas para fazer e estávamos com tanta pressa em realizá-las que não podíamos perder tempo nem para comer.

Guadalupe cortou várias tábuas, grandes e resistentes, enquanto eu procurava martelo e pregos. Quando tudo estava pronto, fomos em silêncio até o quarto do canto. As folhas da porta estavam entreabertas. Segurando a respiração, baixamos os pinos, depois fechamos a porta com chave e começamos a pregar as tábuas até fechá-la completamente. Enquanto trabalhávamos, grossas gotas de suor escorriam pela nossa testa. Ele não fez barulho naquele momento, parecia estar dormindo profundamente. Quando tudo estava terminado, Guadalupe e eu nos abraçamos e choramos.

Os dias que se seguiram foram terríveis. Ele viveu muitos dias sem ar, sem luz, sem comida... No começo, ele batia na porta, jogando-se contra ela, gritando desesperado, arranhando... Nem Guadalupe nem eu podíamos comer ou dormir, os gritos eram terríveis! Às vezes, pensávamos que meu marido voltaria antes que ele morresse. Se ele o encontrasse assim...! Ele resistiu muito, acho que viveu quase duas semanas...

Um dia, não ouvimos mais nenhum barulho. Nem um gemido... No entanto, esperamos mais dois dias antes de abrir a porta.

Quando meu marido voltou, demos a notícia da morte dele repentina e desconcertante.

A obra de Amparo Dávila (México, 1928 - 2020) retrata a vida de personagens ameaçados pela loucura, violência e solidão. Em meio à mais absoluta normalidade, presenças indefinidas e inquietantes surgem, assumindo aspectos aterrorizantes.

Neste conto, o horror fantástico está presente: uma criatura monstruosa e indefinível invade o espaço familiar da casa da protagonista, tornando sua existência diária uma tortura.

Os fatos narrados parecem ter caráter fantástico, mas este hóspede tem uma carga simbólica na história. Aqui, a criatura representa os medos e fantasmas pessoais da narradora, uma mulher praticamente abandonada em um local distante e submetida a um casamento sem amor.

Dessa forma, ela se une à outra presença feminina da casa e juntas conseguem vencer o inimigo que ameaça suas vidas e as de seus filhos. Devido a essas simbologias, a obra desta escritora é vista atualmente como uma tentativa de reivindicação social para as mulheres.

Fonte Cultura Genial

.jpg)